ボン島ウエストリッジ ― マンタ観察スポット

ボン島(Koh Bon)は、シミラン諸島の北に位置するダイビングスポットで、マンタが高確率で見られることで有名です。

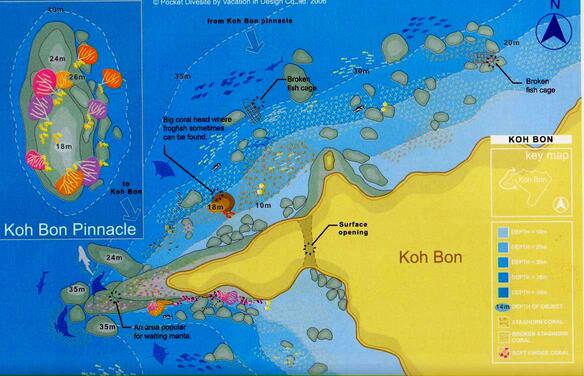

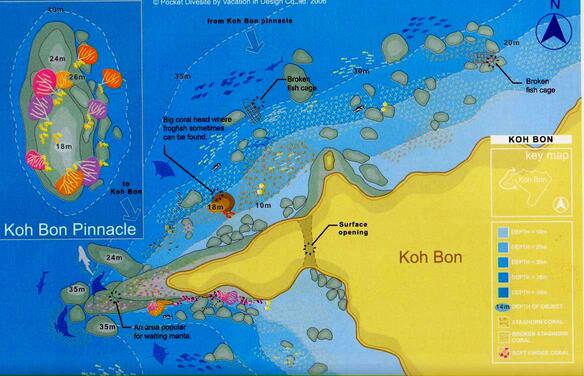

その中でもウエストリッジは、島の西側に広がるダイナミックなドロップオフが特徴的なポイントです。

ボン島ウエストリッジは、大物狙いのダイバーにとって外せないポイントです。

マンタと遭遇できるチャンスを逃さないように、適切な時期とダイブ計画を立てて楽しんでください!

地形:ウエストリッジは深度5m〜40mの壁状の地形が広がり、特に南側の角付近はマンタのクリーニングステーションになっています。

流れ:潮の影響を受けやすく、流れが強いことが多いため、中級者以上向け。

透明度:通常は15m〜30m。

水温:平均26℃〜29℃。

見られる生物

マンタレイ(オニイトマキエイ):クリーニングステーション周辺でホバリングする姿が観察される。

ツムブリの群れ:ドロップオフの周辺を回遊。

カスミアジやイソマグロ:外洋から回遊してくることがある。

カエルアンコウやウミウシ類:マクロ派ダイバーにも楽しめる。

📥シミラン島2泊3日ダイブクルーズ詳細+お問い合わせ

おすすめのダイビングプラン

エントリー:ドリフトダイブでエントリーし、流れに乗りながらマンタポイントへ。

メインの見どころ:南側のクリーニングステーションでマンタを狙いながら、周囲の回遊魚やウミガメをチェック。

浅場のリーフへ移動:ラストは水深10m前後の珊瑚エリアで安全停止を兼ねた観察。

ダイビングの注意点

マンタに接近しすぎず、ゆっくりと観察するのがベスト。

浮力コントロールが重要なため、中性浮力を意識すること。

マンタを見るのに最適な時期

マンタの遭遇率が高いのは11月から4月の乾季の時期です。

特に2月から4月にかけては、マンタのクリーニングステーションに滞在する個体が増えるため、より高確率で観察できます。

↓↓↓ボン島ウエストリッジで見れる魚をご紹介↓↓↓

ホシゴンべ

ホシゴンべ(Cirrhitichthys aprinus)は、ハタ科ゴンべの仲間で、体全体に星のような模様があることからその名がつけられました。

主にサンゴ礁に生息し、シミラン諸島のダイブサイトでよく見られる小型の魚です。

生息環境と特徴

生息地:シミラン諸島の浅瀬から中層(5m〜30m)にかけてのサンゴ礁エリア。

体長:最大で10cmほどの小型種。

体色:赤やピンクがかった体色に、白い斑点模様が特徴。

生態:岩やサンゴの上でじっとしていることが多く、獲物を狙ってジャンプするように移動するユニークな動きをする。

シミラン諸島での観察ポイント

ホシゴンべは、特に以下のような場所で観察しやすいです:

サンゴの隙間:テーブルサンゴや枝サンゴの上にじっとしていることが多い。

潮通しの良いエリア:流れのあるポイントでは活発に活動する姿が見られる。

ナイトダイビング:夜になるとより活発になり、サンゴの周りで動く姿が観察できる。

ホシゴンべの魅力

可愛らしい仕草:ちょこんとサンゴの上に乗っている姿が愛らしい。

個体ごとの模様の違い:模様の大きさや色合いが微妙に異なるため、観察する楽しみがある。

フォトジェニックな被写体:動きが少なく、じっとしている時間が長いため、水中写真の初心者にも撮りやすい。

撮影のコツ

近づく際はゆっくり動き、フラッシュを強くしすぎない。

サンゴの上に乗っているため、周囲の環境と合わせて構図を考える。

マクロレンズを使用すると、ホシゴンべの細かい模様まで鮮明に撮影できる。

モンハナシャコ

モンハナシャコ(Odontodactylus scyllarus)は、シャコ科に属する甲殻類の一種で、鮮やかな体色と驚異的な攻撃力を持つことで知られています。

東南アジアやインド太平洋のサンゴ礁に広く生息し、シミラン諸島周辺のダイブサイトでも高確率で見ることができます。

生息環境と特徴

生息地:水深3m〜40mのサンゴ礁や砂地の穴の中。

体長:最大で18cmほどになる個体も。

体色:緑や青、赤などのカラフルな模様が特徴。

目の構造:驚異的な視力を持ち、紫外線や偏光を識別可能。

モンハナシャコの驚異的な能力

パンチ力:時速80kmにも達する「シャコパンチ」を繰り出し、獲物や貝殻、ガラスを粉砕する。

視覚能力:16種類の色受容体を持ち、人間の3倍以上の色を識別可能。

テリトリー性:岩やサンゴの隙間に穴を掘り、縄張り意識が強い。

シミラン諸島での観察ポイント

砂地や岩陰:サンゴの隙間や砂地に掘った巣穴に潜んでいる。

クリーニングステーション周辺:エビや小魚が集まる場所に出没することも。

ダイビング中に探すコツ:巣穴の前に小さな破片が散らばっていることが多い。

モンハナシャコを観察する際の注意点

むやみに近づいたり、穴の中に手を入れない。

強烈なパンチ力があるため、慎重に観察すること。

フォト派ダイバーはズームレンズを使用すると安全に撮影可能。

撮影のコツ

巣穴から顔を出す瞬間を狙う。

カラフルな体色を際立たせるため、適度なストロボ光を調整。

素早い動きに対応するため、シャッタースピードを上げる。

ワヌケヤッコ

ワヌケヤッコ(Pomacanthus annularis)は、スズキ目キンチャクダイ科に属する熱帯魚で、美しい青と黄色の体色が特徴的な魚です。

成長過程で模様が大きく変化することで知られ、ダイバーにも人気のある観察対象です。

生息環境と特徴

生息地:インド洋から西太平洋のサンゴ礁や岩礁域。

体長:最大40cmほどに成長。

体色:幼魚は鮮やかな青と白の縞模様、成魚はオレンジとブルーのラインが目立つ。

行動:単独またはペアで行動し、縄張りを持つ。

ワヌケヤッコの成長と体色の変化ワヌケヤッコは幼魚と成魚で模様が大きく異なるため、見分けるのが楽しい魚です。

幼魚(5cm以下):青地に白い輪を描くような模様。

若魚(10〜20cm):白い輪が崩れ始め、体色がオレンジに変化。

成魚(20cm以上):オレンジの体色に青い曲線模様が入り、特徴的な見た目になる。

観察できるダイビングポイント

シミラン諸島:サンゴ礁や岩場の影でよく見られる。

ピピ諸島:流れの少ないエリアで観察可能。

ラチャノイ島:単独またはペアで泳ぐ姿が見られる。

ワヌケヤッコの生態と行動

縄張り意識が強く、同種の個体を排除することがある。

サンゴや岩の隙間に隠れながら、藻類や小さな無脊椎動物を食べる。

クリーニングフィッシュと共生し、体の表面を掃除してもらうことも。

撮影のコツ

ゆっくりと近づき、驚かせないようにする。自然光を活かすと、青とオレンジのコントラストが際立つ。

ワヌケヤッコの模様の変化を記録するため、異なる成長段階の個体を撮影するのも面白い。

ウミウサギガイ

ウミウサギガイ(Ovula ovum)は、ウミウサギガイ科に属する巻貝の一種で、美しい滑らかな白い殻を持つことで知られています。

特にダイバーの間では、その殻を包むカラフルな外套膜が魅力的な被写体として人気があります。

生息環境と特徴

生息地:インド太平洋の温暖な海域、特にサンゴ礁や岩礁域。

大きさ:殻の長さは約5〜10cm。

体色:殻は白色だが、生きているときは黒や紫の外套膜に覆われる。

行動:夜行性で、昼間はサンゴや海綿の陰に隠れていることが多い。

ウミウサギガイの外套膜の不思議

ウミウサギガイは、殻を常に外套膜で覆っているため、殻の表面がツルツルのまま保たれます。この外套膜は黒や紫、時には模様が入ることもあり、個体によってバリエーションがあります。

観察できるダイビングポイント

シミラン諸島:サンゴ礁や岩陰で発見できる。

ピピ諸島:ナイトダイビングでの観察がおすすめ。

ラチャヤイ島:流れの少ない場所で見つかることが多い。

ウミウサギガイの生態と行動

サンゴや海綿を食べるため、特定の環境に依存して生息。天敵から身を守るため、殻を完全に外套膜で覆う。

昼間はじっとしているが、夜になると活発に動き出す。

撮影のコツ

ナイトダイビング時にライトを当てると美しい外套膜が際立つ。外套膜を引っ込めないように、ゆっくり近づく。

マクロレンズを使用すると細かい模様まで鮮明に撮影できる。

🌐 お店ホームページはこちら

📩 ご予約はこちら

💬 LINEで問い合わせ(ID: divejct-phuket)